La Storia di Capo Verde

Il primo Insediamento

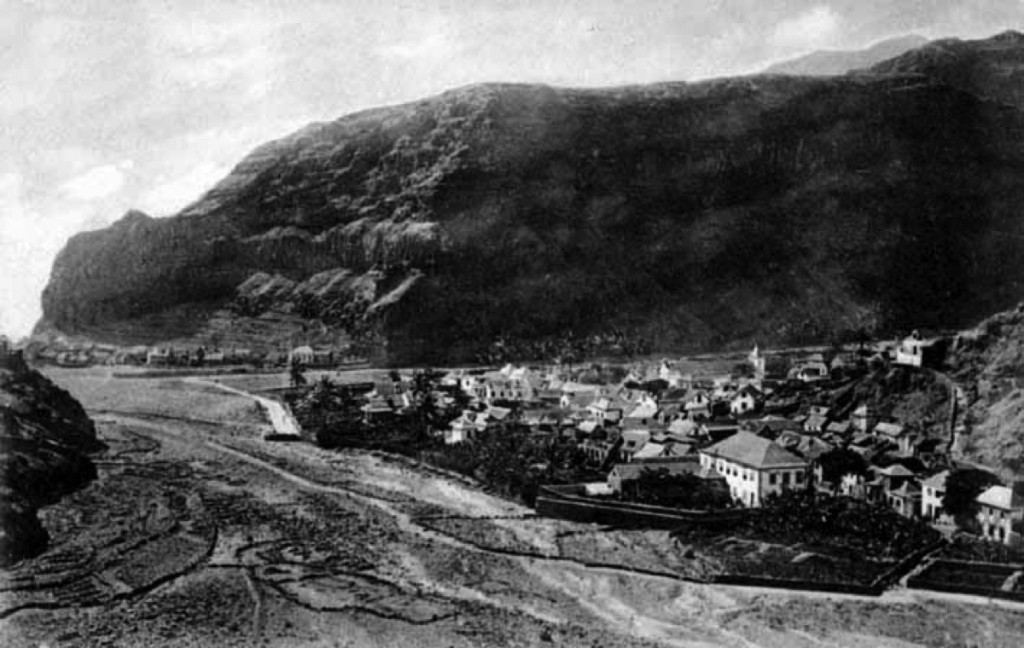

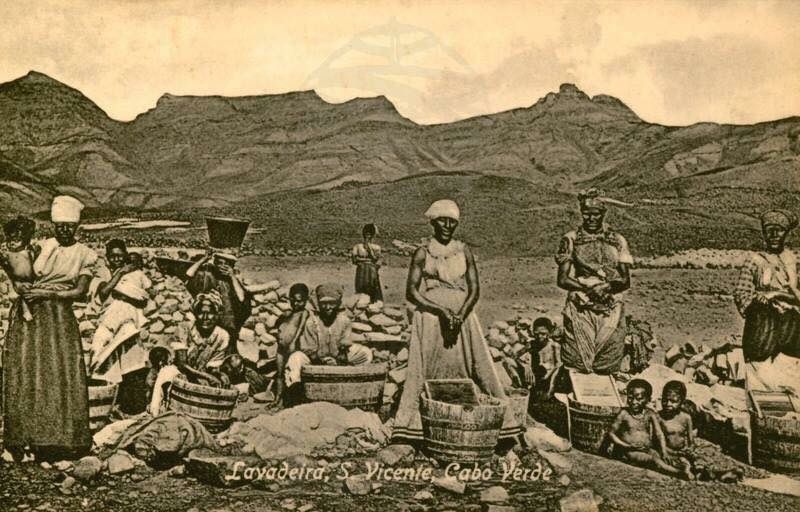

Quando i portoghesi si insediarono nell’arcipelago di Capo Verde, nel secolo XVI, le isole corrispondevano al nome che veniva loro dato: erano infatti coperte da una fitta vegetazione tropicale che contrastava con le rocce vulcaniche nere e con l’azzurro del mare. Quattrocento anni dopo, la colonizzazione aveva trasformato le isole in un «deserto galleggiante». Gran parte della popolazione emigrò alla ricerca di cibo e coloro che scelsero di rimanere, dipendevano in gran parte dagli aiuti provenienti dall’estero. Nel secolo XVI, Capo Verde era uno scalo importante nelle rotte che trasportavano schiavi verso l’America. I ripetuti assalti dei pirati inglesi, olandesi e francesi obbligarono il Portogallo a cercare di convincere gli agricoltori della regione interna dell’Alentejo a trasferirsi nell’arcipelago, per consolidare così una presenza stabile e duratura. Tuttavia i nuovi coloni introdussero un’agricoltura poco adeguata che distrusse rapidamente il suolo fertile.

La siccità e la crisi

In questo modo, nel secolo XVIII, cominciarono a verificarsi periodi di siccità ricorrente che continuarono sino ad oggi. La riduzione drastica dell’attività agricola provocò un’emigrazione di massa dei capoverdiani, in gran parte verso la Guinea Bissau, altra ex colonia portoghese che ha sempre mantenuto dei rapporti stretti con l’arcipelago. Successivamente, l’emigrazione si diresse verso l’Angola, il Mozambico, il Senegal, il Brasile e poi soprattutto verso gli Stati Uniti.

La lotta di liberazione rafforzò ancora di più i già stretti legami esistenti tra la Guinea Bissau e Capo Verde. Un fattore importante fu la creazione, nel 1965, del Partito Africano per l’Indipendenza della Guinea Bissau e di Capo Verde (PAIGC), che raggruppava i militanti delle due colonie. Amilcar Cabral, il fondatore e l’ideologo, sosteneva la necessità di un’azione di lotta comune e voleva uno sviluppo congiunto, a partire da una visione complementare delle due economie una volta raggiunta l’indipendenza.

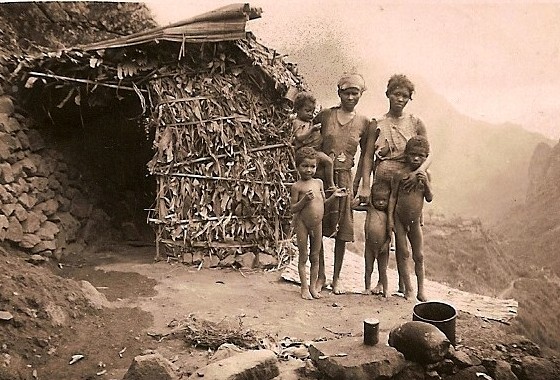

Nel 1961 ebbe inizio la guerriglia nel continente, con l’impegno nella lotta di centinaia di patrioti capoverdiani. Nell’aprile 1974 cadde il regime coloniale portoghese, si formò un governo di transizione e nel 1975 venne proclamata l’indipendenza. Per la prima volta nel mondo, un solo partito – il PAIGC – governava due paesi. Aristides Pereira venne eletto presidente di Capo Verde e il comandante Pedro Pires assunse l’incarico di primo ministro. La direzione del PAIGC si mosse per dare vita ad una federazione tra Capo Verde e la Guinea Bissau e le rispettive Assemblee nazionali costituirono un Consiglio dell’Unione. Sul piano economico, il governo di Capo Verde dovette affrontare gli effetti drammatici di una siccità che ebbe inizio nel 1968, lasciando senza sostentamento l’80% della popolazione.

La crisi non provocò conseguenza catastrofiche grazie alla mobilitazione popolare e all’aiuto internazionale. Dal 1975 l’area boschiva cominciò ad aumentare, passando da 3.000 a 45.000 ettari. In 10 anni, il governo prevedeva la coltivazione di oltre 75.000 ettari e legna a sufficienza per le necessità interne. All’inizio delle stagioni piovose, uomini e donne lasciavano i lavori tradizionali per una settimana, dedicandosi a piantare alberi.

La riforma agraria voluta dal governo diede la priorità alla produzione di alimenti per il consumo interno, al contrario del periodo coloniale quando i prodotti coltivati erano destinati all’esportazione. In quell’epoca, le isole producevano appena il 5% del loro fabbisogno alimentare e la diminuzione della produzione agricola aveva portato a stimolare la pesca. Capo Verde appoggiò l’Angola nella «seconda guerra di liberazione», permettendo ai velivoli cubani di fare scalo nell’arcipelago durante il ponte aereo che contribuì a respingere l’invasione del territorio angolano da parte delle truppe dello Zaire e del Sudafrica. Capo Verde adottò una politica di non-allineamento, garantendo che il suo territorio non sarebbe stato usato per installare basi militari straniere.

Nel 1981, quando il PAIGC discuteva sulla nuova Costituzione per la Guinea Bissau e Capo Verde, venne deposto il presidente Luiz Cabral della Guinea Bissau. João Bernardino Vieira prese la guida del governo e adottò una politica contraria all’integrazione. Nel gennaio 1981, gli esponenti del PAIGC, a Capo Verde, celebrarono un congresso straordinario, per analizzare i cambiamenti politici della Guinea Bissau. Dopo aver ratificato la loro adesione ai principî difesi da Amilcar Cabral, gli esponenti del congresso decisero di modificare il nome in Partito Africano per l’Indipendenza di Capo Verde (PAICV), separandosi organicamente da quello esistente in Guinea Bissau.

Il cambiamento politico

Le relazioni tra i due governi rimasero tese, ma grazie alla mediazione di Angola e Mozambico, nel 1982 si arrivò alla riconciliazione, quando il presidente mozambicano Samora Machel riunì a Maputo Aristides Pereira e João Bernardino Vieira. Passi avanti ci furono nel novembre 1982 durante la Conferenza delle ex Colonie Portoghesi in Africa, svoltasi a Capo Verde. Il presidente Vieira vi partecipò, nella città di Praia, insieme ai suoi colleghi di Angola, Mozambico, Capo Verde e São Tomé.

Le relazioni diplomatiche furono normalizzate, ma il partito non venne riunito e i progetti di unificazione furono archiviati. Nel 1984 la siccità ridusse i raccolti del 25% rispetto ai cinque anni precedenti, il disavanzo commerciale fu di 70 milioni di dollari e il debito estero arrivò a 98 milioni di dollari. Il sistema di distribuzione alimentare e l’efficienza della gestione statale evitarono al paese di precipitare nella carestia, ma ci furono comunque problemi di denutrizione. La scarsità delle risorse costrinse Capo Verde a dipendere dagli aiuti esterni. E questa situazione fece fallire alcuni progetti inclusi nel «Primo Piano di Sviluppo».

Il piano di sviluppo

Nel 1986 venne messo in atto il «Secondo Piano di Sviluppo», che dava la priorità al settore privato dell’economia, specialmente quello cosiddetto informale; in agricoltura si puntava a combattere la desertificazione. L’obiettivo era di recuperare – fino al 1990 – più di cinquemila ettari di terra, introdurre un sistema unico di amministrazione e di redistribuzione delle riserve di acqua del paese. La prima tappa del progetto vide la costruzione di oltre quindicimila dighe per la raccolta delle acque piovane, e il rimboschimento di 23.101 ettari. Nonostante le condizioni climatiche negative si verificò un aumento della produttività agropecuaria che consentì al paese di rendersi autosufficiente dal punto di vista alimentare, senza far ricorso alle importazioni.

Il nuovo governo cominciò la transizione verso l’economia di mercato, privatizzando imprese di assicurazione, pesca e banche, secondo i dettami degli organismi internazionali da cui dipendeva in gran parte. Gli aiuti costituivano il 46% del prodotto interno lordo, mentre un altro 15% proveniva dalle rimesse di denaro dei 700.000 capoverdiani residenti all’estero. Il governo liberale, di fronte a una disoccupazione del 25%, annunciò un piano di ristrutturazione. Nei primi mesi del 1993 fu annunciata la necessità di dimezzare il numero dei 12 mila funzionari pubblici e la liberalizzazione graduale dei prezzi.

Il bilancio del 1994 prevedeva tagli nella spesa pubblica, ma anche un aumento degli investimenti, passati da 80 milioni di dollari nel 1993 a 138 milioni nel 1994. Settori prioritari per gli investimenti furono quelli dei trasporti, delle telecomunicazioni e dello sviluppo rurale. Nel gennaio 1995 il primo ministro Carlos Veiga attuò importanti cambiamenti nel suo governo, per «facilitare la trasformazione del paese in un’economia di mercato». Una delle più importanti misure riguardò la fusione dei ministeri delle Finanze, del Coordinamento Economico e del Turismo, dell’Industria e Commercio in un unico ministero del Coordinamento Economico. L’inflazione nel 1995 fu del 6% e l’economia capoverdiana vide un aumento degli aiuti esterni, in particolare quelli dell’Unione Europea.

Nel 1997 la disoccupazione si mantenne al 25%. A metà dell’anno il primo ministro annunciò la firma di un accordo con l’Italia per aumentare gli investimenti nel turismo. La Banca Africana per lo Sviluppo concesse un prestito di 4,9 milioni di dollari per finanziare progetti di ricostruzione di strade. Capo Verde ha ricevuto appoggio economico dalla Cina e ha raggiunto un’intesa col governo dell’Angola per realizzare investimenti congiunti in settori come la sanità e i servizi sociali.